Cet article est paru pour la première fois dans la revue Flammes et Fumées, n°77, à l'été 1977

Beaucoup d'hommes, et de plus en plus de femmes fument (de même, il faut le regretter, un nombre grandissant de très jeunes): ces faits sont observables dans tous les pays du monde. Mais aussi, beaucoup de gens ne fument pas; et une opinion de plus en plus répandue s'en prend aux excès du tabagisme. Le tabac, unanimement connu, n'est pas universellement reconnu.

Beaucoup d'hommes, et de plus en plus de femmes fument (de même, il faut le regretter, un nombre grandissant de très jeunes): ces faits sont observables dans tous les pays du monde. Mais aussi, beaucoup de gens ne fument pas; et une opinion de plus en plus répandue s'en prend aux excès du tabagisme. Le tabac, unanimement connu, n'est pas universellement reconnu.

Né en Amérique, il a été transplanté et cultivé sous toutes sortes de latitudes; il est partout présenté, s'il n'est plus généralement «prisé». Son commerce est néanmoins considérable : par an, cinq millions de tonnes de tabac sont vendues et brûlées aux quatre coins du globe, c'est-à-dire autant que les consommations mondiales de cacao et de thé.

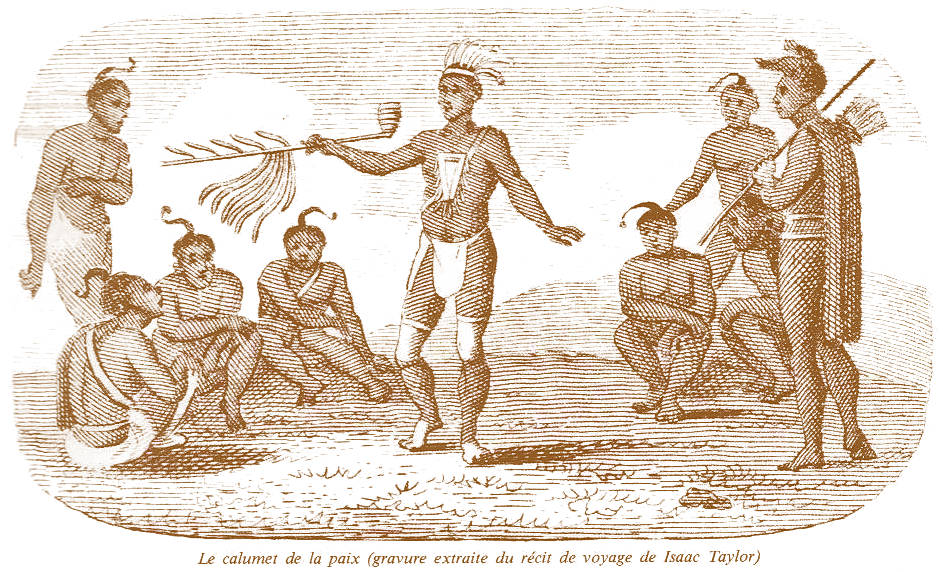

Mais la fumée en laquelle se consume le tabac n'est plus celle qui sortait solennellement des calumets de paix ou qui montait aux jours de fêtes, pendant les rites des religions américaines (ou plutôt amérindiennes) : elle manifeste de façon profane le désir latent des uns, ou soulève la réticence savante ou banale des autres. Quel est donc ce désir si partagé et d'où vient cette réticence si fréquente ? Ou encore pourquoi le fumeur fume-t-il quand le non-fumeur s'abstient ou proteste ?

On dirait tout d'abord de ce désir ou de ce non-désir qu'ils ne sont ni simples ni clairs. Le tabac ne se serait pas si étonnamment répandu s'il ne donnait lieu à des utilisations très variées : aussi bien selon les gestes, les manières et les formes que par suite des occasions, des effets directs ou des conséquences lointaines. Mais cette variété agit aussi sur les non-fumeurs : il peut y avoir de multiples raisons qui distraient de l'usage du tabac ou qui poussent à s'en inquiéter. Le tabac est bien, pour l'homme, une matière fine et compliquée ou retorse : à son image, oserait-on dire, ou plutôt semblable à son ombre, inquiétante et chaleureuse.

On en déduira, en second lieu, que le désir du fumeur, femme ou homme, peut avoir pour supports un

On sait d'avance, de toute façon, qu'aucun lieu d'analyse ne donnera d'explication suffisante. L'individu ne fume pas seulement pour les nécessités de son système nerveux ou par Ie calibre de ses vaisseaux sanguins. Et il n'a pas attendu la découverte de Christophe Colomb pour vivre. Mais cette découverte existe désormais historiquement : et c’est un peu du retour incessant du grand navigateur qui est témoigné par les boutées tirées d'une combustion de l'herbe «inventée» avec l'Amérique, surprenante comme ce Nouveau Monde devenu si habituel. Le tabac accompagne l’histoire, prôné ou rejeté suivant les temps et les évolutions; il se consomme par effet d'accompagnement ou dans la solitude; li est objet de critiques sociales. Il est donc porteur de significations collectives tout autant que de satisfactions ou d'insatisfactions physiques. Et la science commence à étudier de tous côtés son usage, comme en témoigne l'article consacré dans la suite de ces pages, à l’ouvrage récent de Camille Izard.

Partons donc du fait social. Après tout, aucun individu n'a inventé de lui-même le tabac. Actuellement, il le voit en paquet, il constate que d'autres individus en font consommation publique essentiellement par consumation. Il y a des fumeurs, du feu et des cendres, des gestes et des cendriers et il y a des non-fumeurs, passifs ou intervenants. Faire ou ne pas faire comme les uns ou les autres : c'est la question (1).

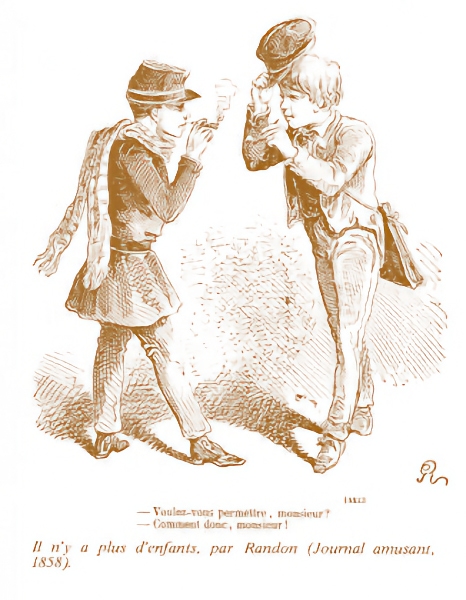

Imitation, conformisme ou anticonformisme, identification à un fumeur ou un non-fumeur : cette situation est antérieure à l'essai du tabac. Et elle est toujours dramatisée. Car même si les adultes débattent entre eux sur l'opportunité de fumer, ils sont pratiquement tous d'accord, à juste titre, pour refuser l'usage du tabac aux enfants. Tabac, Tabou : pour les pousses d'homme, ces mots voisins sont interchangeables. L'herbe à Nicot provient d'un arbuste de la connaissance du plaisir et du mal : il est interdit aux enfants d'en mâchonner la feuille : la désobéissance est menacée de punition terrible par des maux de cœur immédiats et par des risques cruels sur la santé. Surtout si on met le feu à cette herbe : défense de jouer avec les braises. Interdit sur interdit : On ne prend pas toujours garde qu'une double répression rigoureuse peut être une provocation : Eve (et Adam) puis Prométhée, nous ont pourtant avertis. C'est la faute au Serpent ou à Jupiter. (Certains ont dit : à Voltaire).

L'enfant grandit donc au milieu du désaccord croissant des adultes : la feuille et le feu de la discorde lui deviendront définitivement pénibles ou bien ils le fascineront. Et les jeux des fumeurs le narguent. (On le brûle même parfois, par dérision). Fumera, fumera pas ?

Suivant ses inclinations ou ses rebuffades, et suivant son milieu familial, l'enfant va donc subir la «tentation» : soit qu'on l'autorise à fumer en famille parce que c'est fête générale ou intime. Soit qu'il soit poussé à fumer par la persuasion, les copains, soit qu'il se détermine seul clandestinement ou non, pour mieux désobéir. Dans tous les cas, il y a anxiété et rupture du tabou. Et le jeune, s'il y consent, comme c'est le cas le plus fréquent, est «totémisé ». Il s'identifie aux adultes, aux ainés, aux camarades, à l'autre. Il fait comme, mais il se fait autre que ce qu'il était jusqu'ici : un enfant soumis à des interdictions. Et il se fait contre ces interdictions.

Il expérimente aussi sa maladresse : la cigarette l'embarrasse et lui paraît baroque. On se moque ou se moquerait de lui. Il subit aussi les premières sensations que provoque en lui la nicotine (et dont nous reparlerons) : cependant qu'à ses oreilles rebattent les avertissements de risque grave. Le goût amer du tabac dans sa bouche, l'impression diffuse d'une action plus ou moins forte de la nicotine sur son corps viennent se rejoindre avec l'émotion ambiguë de commencer un acte nouveau, réputé dangereux.

Il peut avoir envie de vomir et s'en vexer ou bien il peut juger utile d'en finir avec cette cigarette décidément sans intérêt. Dans ce cas, il s'abstiendra désormais de fumer : ce n'est pas passionnant et il ne se laisse pas faire par l'entourage contre lequel il s'affirmera. Il refuse altération et ambiguïté. Il se dégage du tabac.

Ou bien l'expérimentateur novice se met à « crâner ». Cette façon d'être «altéré» par les bouffées de fumée, psychiquement et physiologiquement, il peut en faire son affaire en l'affrontant par un coup de tête; il dément ainsi non seulement l'interdit et ses jeux, mais aussi l’allégation : « Tu es trop jeune ou trop petit.» Il s’affirme mûr face à la famille, face à la bande des amis de son âge ou des plus grands, il s'affranchit de doutes sur lui, il s'affilie aux «durs» ou aux sages à moins que ce ne soit à lui-même, qu'il soit fille ou garçon.

Il prend une vague conscience de s'être dominé pour devenir « grand», pour faire comme tout le monde, ou pour défier agressivement les non-fumeurs et les moralistes (ou les médecins). Plus on le tancerait, plus il persévérerait.

Chacun recommencera : fumeur, pour faire revivre en lui, face aux autres, cette «scène primitive» où il a transgressé le tabou et défié les conseils d'économie ou de prudence; non-fumeur, pour réaffirmer son quant-à-lui, son lieu de réserve et ses distances à autrui.

Chacun recommencera : fumeur, pour faire revivre en lui, face aux autres, cette «scène primitive» où il a transgressé le tabou et défié les conseils d'économie ou de prudence; non-fumeur, pour réaffirmer son quant-à-lui, son lieu de réserve et ses distances à autrui.

Chaque fois qu'il fume, le fumeur jeune renouvelle son audace initiale et chaque fois qu'il aura besoin de s'affirmer désormais, il recourra à l'usage de fumer. Par contre, chaque fois qu'il refuse de fumer, le non-fumeur réactive pour sa part son refus de céder à des pressions collectives et à des altérations.

Le jeune fumeur entend maintenir ainsi l'image forte qu'il a donnée de lui en portant de l'herbe enflammée à ses lèvres et en réduisant pour lui tout seul de l'argent en cendre. C'est bien un comportement d'adolescent qui va s'obstiner et découvrir, à persévérer, un multiple plaisir d'opposition, de bravade, de plaisir solitaire ou contestataire en même temps qu'une impulsion à devenir grand, identique et «affranchi».

«Je fume, donc je suis.» Et je suis «fort», et je suis «au-delà des tabous», et je suis «autonome»,«libre». Mais également, je suis «comme les autres», tel que les «grands», affilié au «social». Bien plus, je suis «pour moi», dépensant pour mon plaisir, enveloppé dans la défense d'un petit nuage qui me sépare d'autrui. Et je suis même en continuité «avec mon enfance», avec le goût réflexe du sein maternel ou de la tétine mâchonnée pour en tirer des sucs vigoureux. Et pourtant je suis «avec les autres», avec ceux qui fument et avec qui j'échange du feu ou de la fumée. Totem et Tabac !

Mais aussi, «je ne fume pas, donc je suis». Et je suis «fort» de résister aux invitations, aux entraînements et aux modes : je suis «autorisé» mais également je suis «différent» des autres et sage comme les sages, «économe» et raisonnable. Et je suis «à distance» de ces fausses proximités que donnent les bouffées échangées entre compères ou commères. Et j'ai bien rompu avec mes habitudes infantiles : je n'ai pas besoin de sucer. Je suis sorti du giron maternel pour entrer dans le domaine de la maturité, au-delà des ambiguïtés de l'adolescence. Je ne fume pas, donc je suis -indépendant- et je peux critiquer ces «faibles» qui fument pour s'affirmer «forts». Ainsi, chacun peut-il se justifier et persister dans son comportement, en renforçant le réflexe initial au conditionnement du feu mis à une cigarette ou à une pipe au bout des lèvres.

Le tabac, par les questions qu'il pose aux adolescents, marque donc la transition par laquelle l'enfant passe à l'état adulte, qu'il devienne fumeur ou s'en abstienne. Et il arrive à propos pour se prêter à des jeux symboliques.

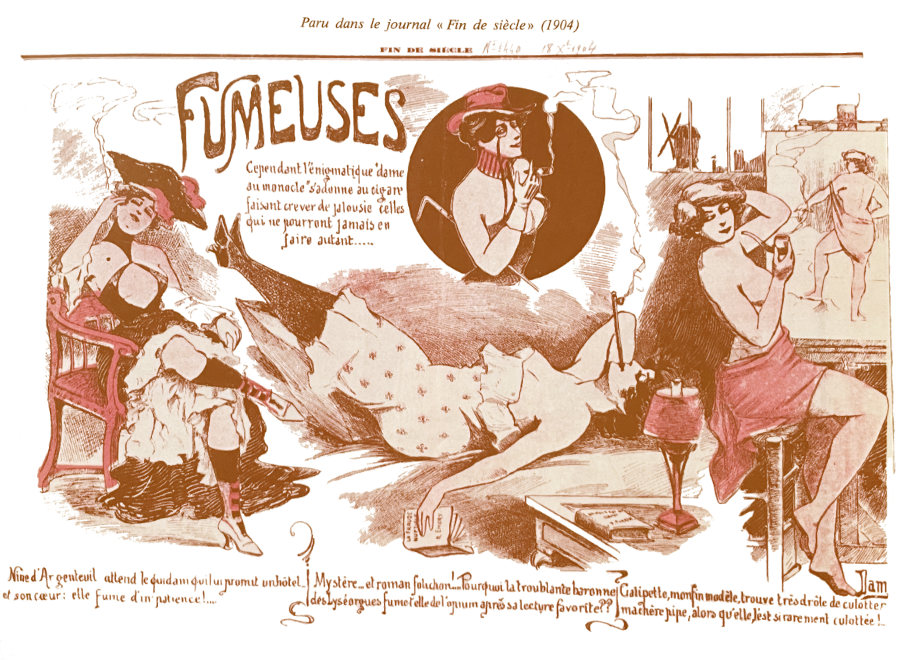

Car, par la puberté, la sexualité a besoin de s'affirmer. Quand seuls les hommes fumaient, l'usage du tabac pouvait symboliser la virilité. Dès lors que les femmes ont accédé à cet usage, c'est plus généralement la capacité, la puissance sexuelle libre, qu'elles soient féminines ou masculines, qui sont évoquées par la relation au tabac.

Pour une telle évocation, le cigare présente un aspect typique et la pipe figure son complémentaire. La cigarette prend sa force dans le «paquet» et le chevelu du paquet (2) évoque aussi la force secrète des systèmes pileux, propres aux deux sexes, cependant que la chaleur et les émois vasculaires témoignent des «feux» de l'amour. Aussi le tabac, à défaut de passage à l'acte, peut-il être utilisé comme un substitut symbolique de l'échange amoureux.

Mais, précisément, ce substitut solitaire ou collectif, peut être refusé par le non-fumeur, garçon ou fille, soit qu'il préfère l'expression directe et originale de sa sexualité, soit qu'il entende la différer et se maintenir au plus continu de la sphère familiale, soit qu'il rejette l'aspect régressif d'un mode oral et buccal, du rapport au monde, et qu'il préfère la netteté d'une conduite qu'il juge plus adulte, plus libérée, ou plus discrète.

Dans les deux cas, fumeur ou non-fumeur, la référence aux exemples familiaux (du père et de la mère, des frères et des sœurs, des oncles ou cousins) mais aussi aux exemples des copains et des adultes de l'environnement, aura une importance notable pour donner au tabac une valeur symbolique de puissance affirmée ou au contraire d'impuissance refusée.

L'ambiguïté, maintenue ou écartée, apparaît par le tabac au cœur même des transformations sociales par lesquelles la puberté contraint les jeunes.

En fumant, le garçon souhaite affirmer le passage vers la virilité, qui se dégage de la féminité, mais sans rompre avec elle, se faisant plaisir à lui-même et formant défi aux protections (maternelles) et aux répressions (paternelles). De son côté, la fille manifeste sa revendication de puissance face aux garçons et aux coutumes qui l'inhibaient. Mais ce même geste n'est pas séparation des sexes, il intervient plutôt comme un prélude de rencontre aux désirs qui s'éveillent, en même temps qu'il satisfait oralement les désirs inassouvis de l'enfance. Et il peut être rite d'appartenance au groupe des copains, adolescents en provisoire marge des adultes.

Pour ce qui est du non-fumeur, il pourra juger inutile cette phase d'attente, ou d'épreuve, pour son passage au monde des adultes. Il éprouve le besoin de vivre par lui-même, s'adonnant comme le montrent certaines études, à plus de loisirs (et de loisirs contemplatifs) que le fumeur. Il semble disposer d'un bon contrôle de lui-même et ne se soucie guère de se plonger encore dans des perplexités ou des culpabilités dont le tabac serait l'occasion. On a pu supposer que le non-fumeur aurait davantage subi l'influence de sa mère au cours de son enfance et qu'il aurait été mieux accueilli et soutenu par elle. Son passage à l'âge responsable se ferait alors sans rupture de sa sécurité, sans besoin des succédanés visibles d'une relation conflictuelle telle que le tabac peut en apporter. Notons cependant que certains non-fumeurs témoignent de l'agressivité vis-à-vis des fumeurs : il s'agirait alors plutôt de fumeurs refoulés que de véritables non-fumeurs.

Mais au-delà de l'ambiguïté et de l'adolescence perpétuées ou dépassées, l'usage du tabac (ou son refus) intervient en phénomène social, comme un quadruple relais entre la maturité et l'enfance; entre l'énergie et la candeur; entre la sexualité et l'action; entre l'individuel et le social.

Car les utilisations diverses du tabac peuvent servir à établir socialement une prévention des affrontements entre les individus et les groupes. Elles sont un mode de traitement, par « transfert» disent les psychologues ou les sociologues. En fumant, ou en offrant à fumer, on fait «autre chose» que les actes auxquels on redoute de se laisser entraîner.

On peut interpréter de cette façon la consommation croissante des lycéens : les jeunes éprouvent le besoin de se grouper en fumant pour résister à l'anxiété qu'ils ressentent à l'égard de la société et pour conjurer le goût de passer à des actes destructeurs. Ils se rebellent contre la société en consommation en consumant de l'herbe chère, en dépensant pour rien sinon pour eux, et ensemble. Ils se donnent ainsi une «contenance» maîtrisée au moment même où ils se sentent plus démunis face aux exigences du monde adulte, et plus dépourvus de «contenu».

Plus généralement, le spécialiste des animaux, l'éthologue, Konrad Lorenz écrit (dans « L'Agression, une histoire naturelle du mal») à propos du calumet de la paix : « Lorsqu'on voudrait bien faire quelque chose, et même beaucoup, mais qu'on est empêché de faire quoi que ce soit par des raisons impérieuses, bref dans cette situation conflictuelle, c'est souvent un grand soulagement que de pouvoir faire une chose neutre, qui n'a rien à voir avec les deux motivations en conflit et prouve, au contraire, une certaine indifférence vis-à-vis d'elles. Le psychologue appelle cela un mouvement de transfert, le langage quotidien un geste d'embarras. Tous les fumeurs de ma connaissance ont, dans le cas d'un tel conflit intérieur, le même geste : ils mettent la main dans leur poche pour allumer une cigarette ou une pipe ... Un geste qui n'avait été primitivement qu'un geste d'embarras s'est consolidé en un rite, rite qui avait force de loi. La coutume rituelle de fumer permet de faire patienter et d'améliorer, en soi-même et dans l'autre, le rapport social.»

Une communication s'établit par l'échange de la pipe, par le don du tabac, l'offre de la cigarette ou du feu. Pas seulement entre fumeurs, car ce n'est plus simplement pour faire «comme», ni pour faire «contre», ni pour faire « en dépit», mais essentiellement pour durer «avec». On supporte ensemble la fumée extérieure et intérieure, les « altérations» jadis éprouvées et qui, dans le présent,« vaccinent» encore contre la contagion de l'anxiété et de la peur réciproques. Le tabac devient, plus ou moins fortement, le signe tangible d'une coexistence, une occupation mutuelle dérivant les humeurs et les craintes. Pour le fumeur ou le non-fumeur, l'invitation faite à l'autre d'user du tabac établit une pratique culturelle de la tolérance. Chacun peut communiquer, actualisant dans les offres du tabac et d'un échange ou de l'acceptation des fumées tirées, les petites victoires qu'il a dû livrer en lui-même pour vivre ou dépasser la scène primitive de son initiation à l'herbe à Nicot.

Des manifestations de puissance, de désir, d'égoïsme offensif ou de rejet défensif, sont, par ces processus culturels, incurvées en rapports sociaux, en procédures de bon voisinage et de bonne conduite. Le tabac établit une patience. On peut comprendre que ce sont les caractères les plus emportés, ceux qui ont besoin d'action compensatrice pour décharger des suppléments d'énergie provenant de leur tension interne, qui se trouveront conduits à soutenir les invitations à l'usage du tabac; cependant que les individus moins oppositionnels. qui ont été soumis à des conflits moins intenses, se sentiront moins concernés par le recours au tabac, mais aimeront à en offrir pour amoindrir les tensions.

On peut comprendre également que le fait de fumer soit une importante activité de remplacement : par celle-ci l'individu se dégage de ses oppositions aux contraintes sociales et de son agressivité à l'égard des figures d'autorité qu'il ne fait que braver symboliquement. Si son caractère est plutôt faible il aura tendance à être petit fumeur : subissant l'imitation des fumeurs, en même temps que s'opposant de façon faible dans un comportement d'usage médiocre.

Si l'individu est assez discipliné à l'égard des figures d'autorité, s'il se sent moins anxieux à l'égard des autres, il s'abstiendra plus facilement de fumer. Toutefois, nous avons noté que certains non-fumeurs se sont abstenus par hostilité, plus que par raison. Dans ce cas leur comportement anti-tabac risque de devenir obsession et devient peu propice à la relation sociale; il peut conduire les fumeurs, par réactions vers des excès plus que vers une modération bénéfique.

L'usage du tabac permet au fumeur de s'établir d'une façon équilibrée dans l'espace et dans le temps. L'espace est d'abord son corps lui-même, organisé dans les cinq sens, et il est ensuite l'environnement immédiat et lointain. Le temps est à la fois celui de l'instant et celui de la durée qui s'écoule, de façon paisible ou saccadée. Et le non-fumeur peut éventuellement tirer parti des évolutions du fumeur et des fumées.

Pour ce qui est de notre corps, la vie moderne nous a poussé à le cloisonner (sinon à le momifier) : nous prenons de moins en moins l'occasion de toucher, de humer et de sentir. Nos sensations sont coupées les unes des autres. Nos sens sont désarticulés. Nous ne saisissons pas assez la chance de souffler et de nous réaccorder à nous-mêmes, dans notre corps.

Cette chance, le tabac l'apporte au fumeur permet en effet, de relier ses sens par le paquet, par tous les objets de même que par toutes les opérations qui entourent le fait de fume toucher, l'odorat, le goût, la vue et même sont mis en relation dans le comporter physique du fumeur : ils sont intéressés, à moindre titre mais aussi sûrement chez le non-fumeur.

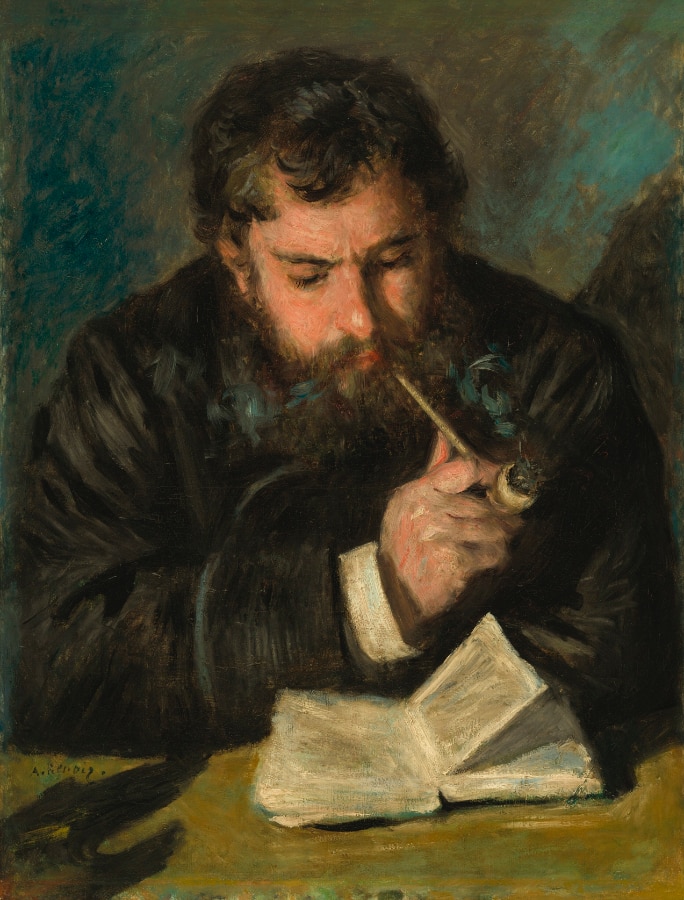

Car les paquets de cigarettes ou de tabac, ou les blagues à tabac, sont saisis ou offerts dans les poches ou sur les tables. Le tabac pour la pipe est pris ou palpé dans sa souplesse. La cigarette est souvent tassée par petits coups. Elle est tenue entre deux doigts. Et il en est de même pour le cigare dont la compacité est éprouvée entre les doigts, et le bout soigneusement coupé. La pipe, elle, est prise ou caressée. Elle est ensuite remplie par pressions progressives. Elle est serrée entre les dents, reprise entre les doigts ou déposée pour attendre ou pour être vidée et nettoyée. On n'en finirait pas de décrire les modalités par lesquelles le sens du toucher est flatté : notons qu'il est aussi intéressé par le jeu des allumettes ou le maniement du briquet où le pouce intervient par secousses, que ce soit pour soi ou pour d'autres, et qu'on soit fumeur ou non.

Ces manipulations multiples, ces amusements tactiles, (ces attouchements), ne se font pas à l'écart des narines. L'odeur du tabac est toujours là, avant, pendant ou après consumation. Et pour tous, les senteurs d'aromates sont associées à l'épreuve de la compacité élastique des cigares et des cigarettes, ou à la chaleur du fourneau de la pipe. On entend des non-fumeurs déclarer : «je ne fume pas, mais j'aime sentir les autres fumer» surtout tel type de tabac.

Mais, sous toutes ses formes, le tabac aboutit aux lèvres et à la bouche. On sait combien le goût du tabac est important qu'il soit jaune ou qu'il soit brun, qu'il soit torréfié ou «saucé». Et la gustation du tabac s'effectue dans la bouche, mais accompagnée par les rythmes du toucher, ou les palpitations des narines.

Trop souvent, la fumée est inspirée jusque dans les bronches et ressort par la bouche ou le nez, mais ce jeu est aussi harmonisé par tous les bruits des souffles de combustion ou du maniement sec des allumettes et des paquets. L'oreille soutient les comportements du fumeur qui s'écoute en dégustant et qui fait des ponctuations dans sa respiration et ses actions. Et l'oreille du non-fumeur écoute aussi.

Enfin, la vue intervient non seulement pour se complaire aux couleurs du tabac mais également pour se distraire, fumeur ou non, dans les spires de la fumée. Il est difficile de fumer dans le noir, quoique la lueur de la braise puisse aider à se situer dans la nuit. Mais les volutes de la fumée, les fameux «ronds», signifient d'une manière agréable, les liens par lesquels sont donc reliés, de façon évidente, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher par l'action sur le tabac.

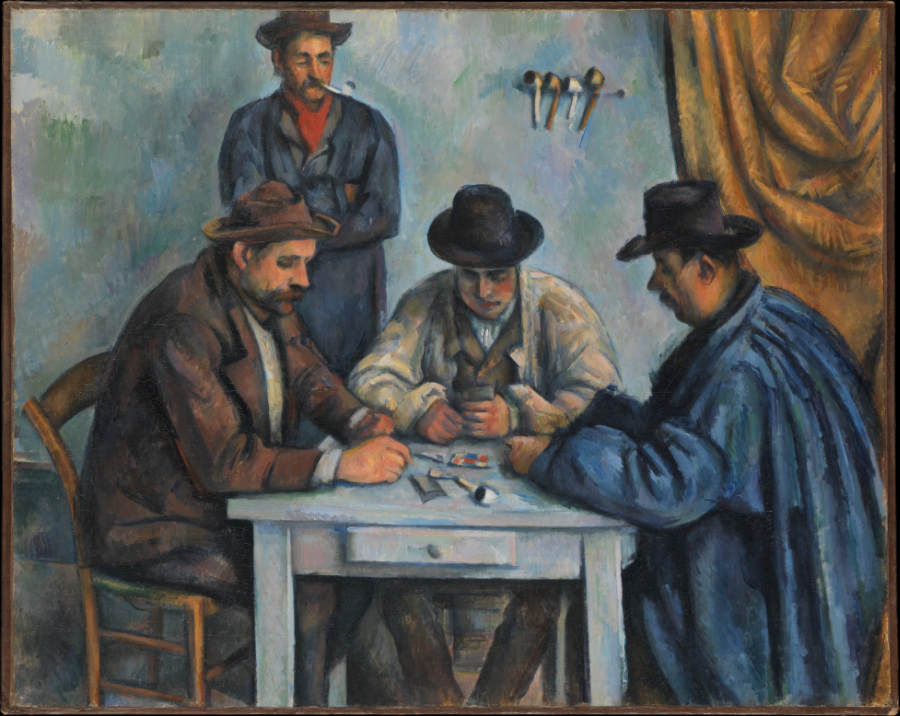

Et c'est indiscutablement cette activité de circulation et d'équilibre entre les sens qui donne un sentiment de concentration et de repos. Cette activité peut d'autre part amuser un spectateur, non-fumeur, distrait par le manège incessant et tranquille du fumeur, auquel il se mêle suivant sa courtoisie. La mine satisfaite des vrais fumeurs nous réjouit tous, en direct ou comme sur les tableaux des maîtres flamands. Et la fumée ou les rougeoiements du tabac dessinent et consacrent une intimité chaude.

La mise en œuvre des cinq sens donne une maîtrise sur l'espace intérieur mais aussi extérieur, car l'usage du tabac entoure le fumeur au plus près d'un petit monde d'objets commodes : conditionnements, boîtes ou pots, cendriers ou briquets, coupe-cigares, ou ustensiles variés sans compter les porte-pipes. Et ces objets sont à la portée du non-fumeur sociable.

L'habillage des produits est également coloré et attirant. Cela est visible chez un débitant mais aussi chez soi. Le rapport au tabac est attrayant : il introduit au centre de vives stimulations. Les sens sont donc activés en même temps que reliés et les fumeurs «s'occupent», occupant leurs mains et leurs sens. Une telle occupation peut d'ailleurs renfermer sur soi ou au contraire elle permet d'entrelacer fumée et sensations avec des respirations qui relient à un entourage d'amis ou de familiers, mais aussi à des réalités naturelles. C'est ce que décrit l'écrivain Louis Pauwels, pour une «Louange du Tabac» (3).

«La première bouffée du matin est l'incorporation du monde. J'aspire et coule en moi la nature et les hommes sous forme de vapeurs voluptueuses ou irritantes qui se glissent dans tous les interstices de mon être, plaisir gourmand ou brûlure, selon l'esprit de mon mariage avec le monde. Mais je fume aussi dans la solitude pour réduire une anxiété qui me vient du dehors, amortir d'une masse de fumée l'agression du monde, me protéger de la pression sociale et ramener à un centre de repos mes pensées errantes hors de moi.»

Le rapport à l'environnement est donc fait d'aspiration avide ou de feutrage tranquillisant par le moyen de la fumée. Le tabac relie à l'environnement et aux lointains, ou bien il isole. Il permet de caresser, d'approcher l'entourage ou au contraire de l'éloigner, de l'exclure. L'espace est donc parcouru et apprivoisé, calmé ou animé à volonté. Le fumeur est occupé et il occupe un discret domaine d'intimité.

Quant au non-fumeur, la considération d'un espace assoupli par les sensations multiples dues au tabac et à la fumée doit satisfaire son caractère amène. Il peut se réjouir de disposer de moyens pour occuper ou apaiser un interlocuteur et pour participer avec largeur d'esprit à des rites dont il n'apparaît pas être le bénéficiaire égoïste. Son tempérament généralement moins tendu est enclin à agréer ces procédures de pacification, cette «part du feu» qui est faite aux pulsions, et cet adoucissement des proximités et des distances caressées comme par des vapeurs d'encens.

Si le tabac facilite l’intimité, il procure un substitut aux évasions. Il évoque au travers de tous les sens, des distances et des audaces, une histoire et des voyages ou des vacances. Substance bizarre au palper, à l'odeur exotique, il suggère l'étrange union des éléments et de la vie ainsi que le rapprochement de l'Occident et de l’Orient. Et il réunit dans son usage ouvriers et intellectuels, auxquels il apporte aide et compensation, repos et stimulation.

«Le brun appartient au monde du travail, de la sueur, du combat. Il sent l'herbe coupée, la glaise remuée, la laine, le cuir mouillé, le feu de forêt, le wagon d'hommes», constate Louis Pauwels.

Un auteur indiquait déjà en 1894 : «dans les professions manuelles, (le tabac) diminue la sensation de fatigue, d'ennui, de découragement. Il chasse le mal que ferait naître une atmosphère trop humide. C'est enfin une sorte de jouissance ou d'étourdissement léger, une ivresse qui adoucit les nerfs et les empêche de se surexciter».

Soixante ans plus tard, un étudiant écrit :

«Dimanche est un jour qui se suffit à lui-même; aussi est-ce le dimanche que j'aime fumer, oui laisser mon esprit partir, s'élever, tournoyer, se dissiper comme la fumée. Mieux encore, c'est seulement quand je fume que je sens que je suis un homme, c'est-à-dire libre. Fumée, voilà un terme qui me rapproche de la neige. Oui ! la fumée comme la neige a quelque chose d'insaisissable, de grand, de sublime...»

Comme on le voit, dans les deux cas, c'est un allégement qui est apporté par le tabac. Il voile les contraintes trop raides, il étale le champ des consciences au-delà des limitations présentes. Il rend, par la fumée, les distances plus vives et l'étendue moins angoissante. Il agrandit le contact, l'attention qu'il fait flotter comme des flocons de nuage ou de neige dans le ciel ou comme des lignes d'écume sur l'eau, ou bien encore comme des flammes au milieu d'un foyer, sinon comme des feuilles frissonnantes à l'automne.

Regardons un fumeur avec sa cigarette, ou sa pipe. C'est bien par la couleur et par la matière du tabac, les bois et les taillis qui sont rappelés pour lui ou les autres, et, par la combustion des fibres, les feux d'herbe et leur acre odeur. C’est aussi la terre et ses cultures qui sont évoquées mais également l'air et ses ventilations, tout ce qui s'échappe sur l'immensité, présent jusqu'aux océans.

L'imagination du fumeur (et à un certain degré, celle du non-fumeur) est donc encouragée dans toutes les directions où retentissent les quatre éléments : le feu et l'eau, la terre et l'air et ces directions sont organisées en intensité ou en rêverie, en implantation dans l'humus ou en envolement.

Le tabac fait donc pacte avec les songes, il se marie, avec tout ce qui dilue la conscience des réalités trop triviales et des frontières trop restreintes. Il est naturel que son utilisation influence l’équilibre du temps.

En fumant, un individu scande le temps : chaque bouffée, chaque inspiration ou chaque souffle marquent des points, désignent des moments découpés sur la durée et la monotonie. Ce n'est pas pour rien que les attentes où le temps semble s'allonger de façon angoissante sont traitées par la cigarette ou la pipe : ainsi, souvent attend-on les naissances, ou l'heure H.

L'usage du tabac est donc un remède à l'impatience : il contracte la durée trop extensive, trop indéterminée, il crée une suite jalonnée de mini- événements qui relancent l'intérêt de vivre et préservent du plongeon dans un devenir immatériel ou fusionnel. On ne peut oublier ici la classique «cigarette du condamné» : elle dé- tourne encore d'une fixation douloureuse à l'angoisse; elle arrête un peu le temps, elle conjure la venue de la mort. Pour un ou pour tous.

Et tous les gestes ou rites ou objets du fumeur, apportent en cortège leur appui au martèlement léger des instants : ceux-ci sont installés comme des notes de musique sur leurs portées. Les vides sont comblés, même si des cendres sont produites. Et la personne qui fume ou qu'on voit fumer émerge périodiquement de l’inaction et de la neutralité. Elle se présente à elle-même et à nous.

L'individu peut même appuyer son impatience sur la succession des cigarettes consumées.

L'usage du tabac fonctionne donc comme, dans une horloge, le mécanisme d'échappement qui entretient la cadence régulière du pendule. Les secondes et les minutes sont marquées : ce qui permet d'attendre les heures ou de les accélérer.

Comme l'écrit un jeune, pour le fumeur ou le non-fumeur, «... des rythmes incertains baignent l'air de la pièce. Un rayon de lumière donne le ton et des ronds qui s'élèvent en piles oscillantes sont autant de notes silencieuses. Le monde de la fiction est là avec toute sa cadence, son rythme obsédant et tranquille.» Tabac-fiction, temps- fiction.

L'instant où on se recueille sur soi, ramassé et pourtant détendu, peut donc être créé. Et les usagers du café ou du pousse-café, dégustés à petits coups, ajoutent à sa délimitation. Mais par le fait même, la distance et la durée sont réinstallées devant soi et devant les autres.

Car l'acte de fumer coule l'individu et le groupe dans un flux qui les prolonge. Cigarette après cigarette, le temps s'élargit et nous englobe. Et vient l'inspiration : l'individu s'est donné du champ, il a échappé à des limites, il trouve une saveur et des idées, il a favorisé sa créativité dans une élasticité, profitant d'un interstice dans la durée. Il s’est donné des délais sur l'horizon, il s’est accroché à lui, même s’il a donné le change aux autres, aux témoins de ses inhalations de tabac. Il s’est donné une distance, chance pour son esprit.

Car, ainsi que le décrit encore Louis Pauwels, «Toute création de l'esprit, en art, philosophie ou science, est un fruit de la distance. De la distance qu'a prise l'esprit par rapport à lui-même. Nous croyons penser. Simplement, ça pense en nous. Ça remue, ça charrie un compost d'idées, de sentiments, d'images, de souvenirs, de rêves, de sensations, etc. L'homme qui s'arrache vigoureusement au ça, peut dire: je m'efforce de penser. Toute création se situe dans les domaines qui séparent le ça pense du je pense.»

Mais, par ce dépassement des contraintes du temps, par la réussite de l'esprit obtenue, l'utilisation du tabac nous renvoie aux propriétés qu'il infuse, au centre de notre corps, lui convenant bien ou non.

L'action de fumer entraîne des conséquences très variées sur les corps. Tout d'abord, il y a dix mille produits chimiques différents qui résultent de la combustion du tabac, goudrons, nicotine, oxyde de carbone, crésol et phénols en particulier. La fumée est donc un aérosol complexe qu'on commence à peine à connaître et le mélange qu'il compose agit diversement sur les individus selon leur tempérament et leur mode de fumer (en avalant ou non la fumée).

Ce qu'on peut dire, c'est que les effets, soit de la nicotine, soit des autres produits sont variables et parfois antagonistes, selon la dose absorbée par un même individu : le rythme du cœur, la tension, le système nerveux, sympathique ou central, enfin les mécanismes de défense de l'organisme.

On sait bien que la consommation du tabac accélère de façon transitoire le rythme du cœur; le pouls est plus rapide (ou moins lent); la tension s'élève et le débit cardiaque est augmenté. Ce soutien du rythme peut être maintenu si la consommation est régulière.

C'est ce que notent beaucoup de fumeurs : le tabac les aide à maintenir leur activité. On sait aussi, le tabac faisant battre le cœur, que son usage doit être évité par ceux dont le rythme a tendance à être trop rapide. Des études récentes ont permis de prouver que la privation de tabac entraîne une baisse significative de la fréquence cardiaque. Il a été possible de constater que certains fumeurs se sentaient moins à leur aise s'il ne leur était pas possible de fumer.

Depuis quelques années, on s'est aperçu que la nicotine peut intervenir en aidant les mécanismes qui assurent la présence de sucre dans le sang.

Il s'ensuit que les muscles peuvent disposer du sucre qui leur est nécessaire comme «combustible». L'individu qui fume, s'il a cessé, peut présenter une certaine déficience bio- énergétique : s'il fume à nouveau, il peut se trouver mieux en forme au niveau musculaire. Dans le cas des non-fumeurs, l'équilibre de la composition du sang avec une teneur de sucre suffisante serait peut-être à l'origine de leur indifférence à l'égard du tabac.

Comme on le voit, l'action du tabac peut être très importante mais elle reste relativement compliquée, agissant sur le cœur et les muscles.

L'effet de la nicotine est encore plus complexe que nous ne venons de le dire. Si celle-ci peut exercer, sur le système nerveux et sur les comportements qu'il commande, une certaine accélération de stimulation, elle peut également donner au fumeur de l'apaiser et de le tranquilliser.

Car, d'un côté, la nicotine alerte le système nerveux. Elle permet de se préparer à supporter des chocs : mais d'un autre côté, elle réduit la nervosité des réactions à ces chocs. La nicotine fonctionnerait donc, sur certains organismes, comme une des substances tranquillisantes telles qu'on les utilise pour combattre l'anxiété en réduisant les comportements d'irritation ou les sautes d'humeur. Ces considérations ont conduit certains chercheurs à parler de paradoxe. (C'est le paradoxe de Nesbitt).

M. Camille Izard fait état, dans son ouvrage, de travaux qui ont été effectués pour mesurer les changements d'humeur ressentis par vingt- quatre hommes fumeurs d'habitude, avant et après consommation de cigarettes, plus ou moins riches en nicotine, à différents moments de la journée. L'auteur de ces travaux note que «l'usage du tabac augmente la sensation agréable du vécu et que celle-ci dépend de la quantité d'alcaloïde présente dans la fumée principale». En outre, les niveaux d'«agression», d'«anxiété» et de «tension interne» se trouvent subjectivement abaissés.

De même, d'autres travaux récents montrent «que le tabac facilite les performances lorsque le sujet doit accomplir une tâche prolongée». À l'inverse, des performances sont diminuées quand on place les fumeurs dans des conditions d'abstinence par rapport au tabac.

Ainsi, le tabac calme parce qu'il excite et sans doute stimule parce qu'il calme. Il agit donc comme régulateur pour certains tempéraments particulièrement réactifs.

On est amené à penser que les non-fumeurs, au contraire, n'ont pas besoin d'un effet sédatif pour être naturellement tranquilles. Mais on peut aussi faire l'hypothèse que certains non-fumeurs qui s'abstiennent de fumer par contrainte peuvent en tirer une mauvaise humeur excessive à l'égard des fumeurs.

La nicotine agit de façon encore plus complexe sur le système nerveux central, c'est-à-dire sur le cerveau.

Les ondes cérébrales sont stimulées. Si leur seuil habituel d'excitation est élevé, l'effet du tabac se révèle comme excitant. Si leur seuil est bas, l'effet se manifeste comme dépressif. On peut en déduire que pour le fumeur, le tabac l'aide à bénéficier d'une vigilance meilleure quand il fume.

On sait également que la mémoire est souvent facilitée par la consommation de tabac au moins dans des conditions modérées. Si les non- fumeurs et les fumeurs ont des performances voisines, il n'en est pas de même pour les fumeurs quand on les met en état de «sevrage». Mais les faits sont relativement compliqués et de nombreux travaux sont encore à faire. Il semble, en tout cas, que pour des fumeurs, le tabac puisse soutenir une meilleure mémoire permanente même s'il y a le fléchissement du rappel immédiat du souvenir.

Enfin, pour ce qui est de l'action sur le cerveau, on a pu penser que le tabac renforce des mécanismes de récompense et de plaisir qui sont situés à la base du cerveau et qui pourraient être importants pour certains tempéraments. On s'expliquerait ainsi que pour certains, le fait de fumer soit la source de plaisir qui puisse en remplacer d'autres. On se souvient de l'exclamation du poète Pierre Louys, constatant que le tabac était la seule nouvelle forme de volupté que les hommes modernes aient découverte.

Nous avons déjà vu combien le tabac agit de façon variée et même paradoxale, excitant ou calmant selon les personnes et les doses. Pour comprendre ces aspects paradoxaux, il faut considérer les effets indirects du tabac.

La nicotine, en provoquant directement, par stimulation ou tranquillisation, une altération sensible dans un organisme, suscite en celui-ci une réaction indirecte, qui est de même nature que ce qu'on appelle le «syndrome général d'adaptation», par lequel le corps fait une réponse générale, «non spécifique», à toutes les provocations ou agressions.

Cette réaction de réponse étant appelée par l'effet du tabac, les agressions d'autres origines, qui sont incessantes dans les sociétés modernes, sont moins surprenantes pour l'organisme déjà en état d'alarme et leur influence est, par suite, déjà amortie. L'individu résiste mieux, à moindre coût pour lui.

L'usage du tabac peut donc constituer, par cette action indirecte de la nicotine, une activité de préparation et de défense, comme une «vaccination», à la succession des heurts, des impacts «stressants» que l'homme moderne subit. Il devient, en tant que défense, «moindre mal», comme l'assure Hans Selye, le grand savant canadien qui a inventé la notion de «stress» et qui a participé à des travaux scientifiques de la Conférence des Antilles (janvier 1972) relatifs au comportement du fumeur.

Parce qu'elle excite et altère, la consommation de tabac aguerrit, et par suite, calme en face des épreuves et des chocs. Les non-fumeurs ont sans doute, par leur constitution physique, plus de flegme, davantage de ressources disponibles, pour affronter le monde extérieur. Mais on comprend qu'une sensibilité beaucoup plus ou beaucoup moins aigüe que la moyenne aux «stress» porte à un usage du tabac (comme du café ou de l'alcool). Les réflexes brusques et, par suite, hostiles sont réduits, en même temps que sont renforcés les modes de réponses qui jouent sans à-coup avec les «stress».

On fume donc non seulement pour une sensation agréable ou pour éviter un manque mais pour contrôler son anxiété et ses réactions.

Mais nous avons déjà vu que le tabac, par l'action de contact social qu'il permet, assure des voies de pacification face aux peurs et aux incertitudes. L'esprit des individus est donc intéressé comme leur corps par l'usage du tabac.

Cet usage apparaît comme s'organisant par des effets équilibrants et modérateurs : à condition, toutefois, que cet usage reste lui-même naturel, et que soient évités les excès, les usages abusifs du tabac, qui sont une caricature dangereuse et inacceptable de la réalité du fumeur vrai.

Malgré tous ses apports positifs, on n'oublie pas, en effet, que le tabac peut présenter des risques.

On le sait pour le cœur et les vaisseaux sanguins et on le sait aussi en ce qui concerne des cancers, beaucoup trop nombreux, et qui atteignent les bronches ou les muqueuses de la bouche et des lèvres. Cependant, on connaît mal encore les mécanismes qui agissent dans ces cas; sinon, sans doute, peut-on évoquer soit la contre-indication pour certains tempéraments, soit l'excès dans l'usage du tabac, surtout joint à l'abus de l'alcool.

Nous connaissons tous des gens qui ont beaucoup fumé et qui sont morts, vieux ou très vieux, sans cancer (l'exemple de Churchill est dans toutes les mémoires). Nous connaissons aussi des non-fumeurs qui ont été touchés douloureusement par le cancer. Et nous savons aussi qu'il a touché un nombre important de fumeurs. Mais ceux-ci ont-ils pressenti dans leur organisme physiologique leurs risques de vivre dans la vie moderne, et ont-ils protégé leur équilibre, face à leur anxiété intérieure, par le recours au tabac, jouant par son usage leur affrontement du risque dans un défi pathétique et parfois forcé ? La question vaut d'être posée pour mieux trouver des solutions raisonnables.

Car, compte tenu de la complexité des effets, des sentiments et des significations individuelles ou sociales associés au tabac, il ne faudrait pas se laisser aller à des conceptions simplistes, ni à des conduites sociales incorrectes à l'égard des fumeurs, sous peine d'hypocrisie, ou même sous peine de conséquences inverses, au projet d'hygiène sociale qu'on voudrait à juste titre promouvoir, notamment à l'égard des jeunes.

Mais là encore, des précautions doivent être prises, sous peine de pousser les jeunes à fumer davantage et mal.

La complexité des usages et des effets du tabac invite donc à une sagesse mesurée.

Fumer et bien fumer, pour soi et vis-à-vis des autres. Ou bien, ne pas fumer, mais en contrepartie ne pas projeter une humeur désagréable sur les fumeurs. Ceci vaut pour les gens de la rue, comme pour tous; mais aussi pour les scientifiques et les médecins. Car tous risquent d'abuser, et de se montrer obsessionnels dans l'usage du tabac ou dans sa dénonciation.

Alors que la vraie lutte pour tous est contre le tabagisme : et tous peuvent se réconcilier en cette lutte si elle est une prévention des excès. Mais non pas, comme elle a tendance parfois à se durcir, en un combat contre le tabac lui-même : qui ne peut qu'accroître les conflits et renforcer les gros fumeurs à leurs excès; compte tenu des sources profondes de l'habitude de fumer.

Si le tabac n'est pas considéré comme un succédané faiblard de la vie mais comme un compagnon de la vie forte et maîtrisée, alors il donnera à beaucoup d'hommes et de femmes des satisfactions profondes.

Bien fumer et respecter fumeurs et non-fumeurs, soi-même compris. En ne s'obsédant pas sur son habitude, et en gardant de la disponibilité. Fumer par goût, et non par conformisme, réactionalité ou incohérence ?

On peut associer le tabac et la raison, le tabac et la liberté, si on associe le tabac et la tolérance, conçue sous toutes ses formes.

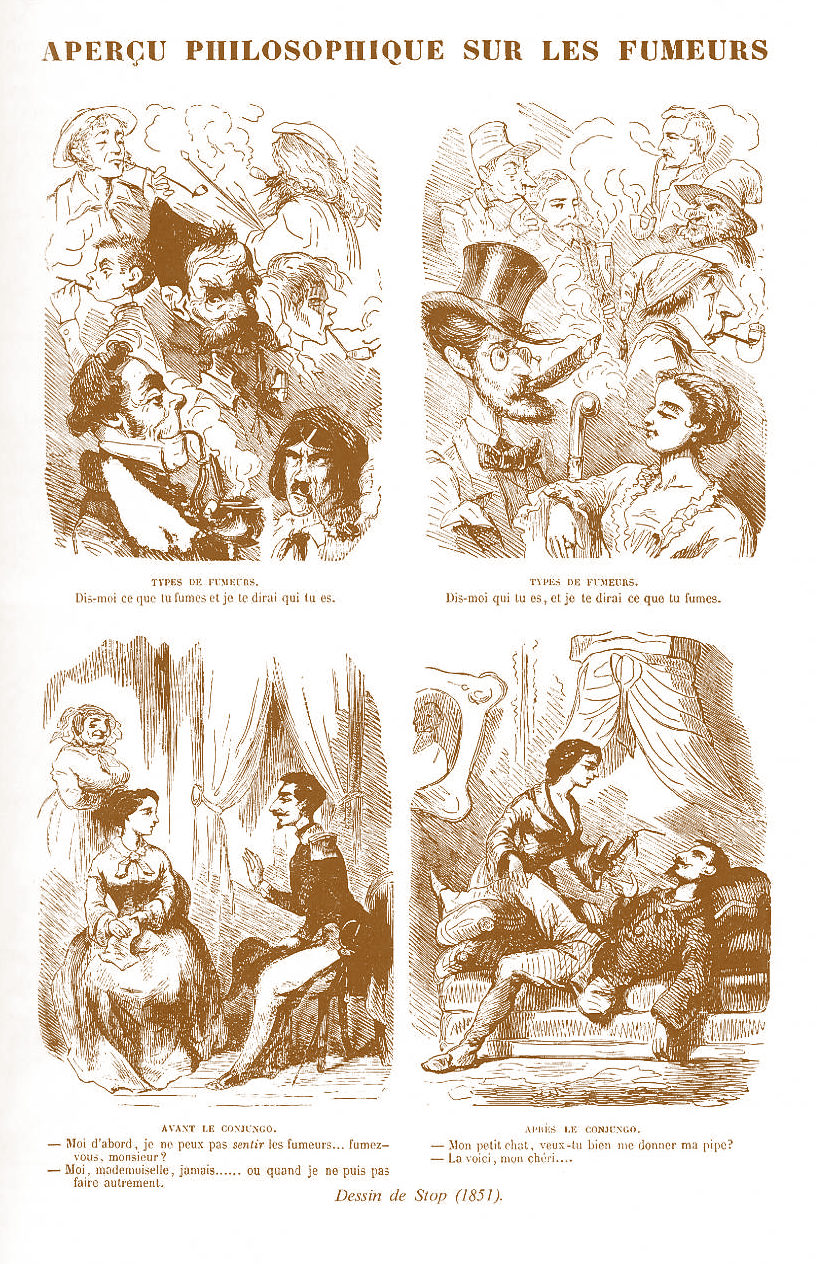

Stop (le journal pour rire)

(1) Et il y a là trace d’un «complexe d’Hamlet» : Freud songeait à dénommer de cette façon ce qui est devenu pour lui puis pour les autres le complexe d’Œdipe

(2) On se souvient d'une certaine façon de dénommer, entre soldats, le tabac gris, ainsi que la blague à tabac.

(3) Louange du Tabac, Ed. Michèle Trinckvel, Paris, p. 12.